취향의 길을 알리는 영화와 책

한 번뿐인 인생, 어차피 걸어야 한다면 좋아하는 길을 걷겠다는 사람들이 있다. 그들의 이야기를 살피면 살필수록 왠지 부끄러운 기분이 든다. 내가 걷는 길을 의심하게 되는 그런 순간이다. 그래서 쫓아가 봤다. 무언가를 정말로 좋아한다고, 자신 있게 말할 수 있는 이들의 위풍당당한 걸음을.

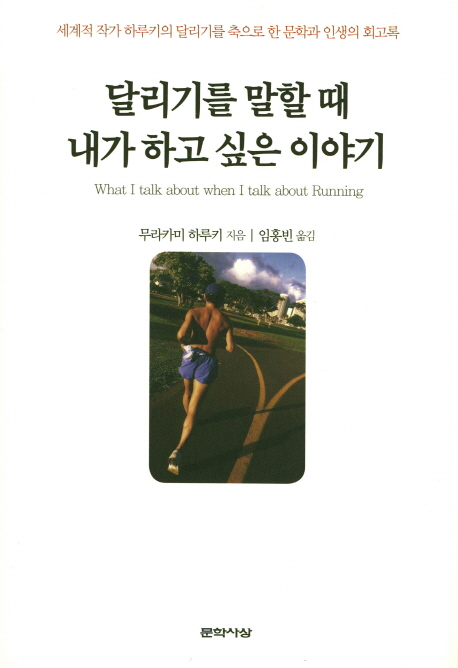

만약, 내 묘비명 같은 것이 있다고 하면, 그리고 그 문구를 내가 선택하는 게 가능하다면, 이렇게 써넣고 싶다.

무라카미 하루키

작가(그리고 러너)

1949~20**

적어도 끝까지 걷지는 않았다.

이것이 지금 내가 바라고 있는 것이다.

하루키는 아주 매니악한 사람이다. 술, 음악, 요리, 여행, 마침내 달리기까지. 그는 좋아하는 일들을 그저 행하는 데 그치지 않는다. 행하고 느끼고 그것을 자신의 소설에 입힌다. 하루키는 자신에게 달리기라는 취미(거의 본업과도 견줄 만한)가 어떤 의미를 갖는지 스스로 알기 위해 이 에세이를 쓰기 시작했다. 그는 달리기에 있어서 무척 끈질긴 편인데, 실패했던 대회는 절대 잊지 않고 언제가 되었든 다시 도전한다. 마라톤이라는 길고도 고통스러운 여정에 적어도 멈추지는 않겠다는 일념으로 길을 내달린다. 마라톤이 끝났을 때 그에게 완주했다는 성취감은 전혀 없다. 오직, 달리지 않아도 된다는 안도감이 남을 뿐이다. 성취감은 나중에 조금씩 뒤따라온다. 이토록 고통의 연속인 달리기는 그의 인생에서 지속적이고 집착스러운 취미로 남아 있다. 수많은 거리를 내달리면서 그는 자신만의 속도와 페이스, 숨쉬기를 자연스럽게 터득한다. 하루키만의 이런 달리기 규칙은 반드시 ‘그렇게 해야지’라고 생각해서 만들어지는 룰은 아니었다. 어쩌다가, 계속 꾸준하게 달리다 보니 그냥 그렇게 자신의 몸에 남아 있게 된 것이다. 어쩌면 좋아한다는 것은 ‘하고 싶어서’가 아니라 ‘할 수밖에’ 없기 때문이 아닐까. 좋아하는 이유가 아닌, 좋아할 수 밖에 없는 마음을 하루키는 말하고 싶었던 것 아닐까.

맛이 없을지라도 새로운 집을 찾아다니는 사람이 있고, 한번 마음에 들면 그 집만 파는 사람이 있는데, 나는 후자다. 여행도, 음식도, 사람도. “아아 다 먹어보고 나니 35년 전 그때 그 집이 내 인생의 …” 같은 소리를 할 시간에 좋아하는 집의 메뉴를 여럿 시도하고, 또 와중에 좋아하는 메뉴를 몇 번이고 먹고, 그 식당에 함께 간 사람들을 기억하고(그런 식당에는 아주 좋아하는 사람들하고만 가니까), 그 식당에 함께 오가는 길을 함께 걸으며 나눈 이야기들을 언제까지고 즐거운 마음으로 마음에 적립한다.

저자가 교토에 가는 이유는 다양했다. 걷기 위해, 쇼핑하기 위해, 또는 덥고 추운 계절을 마주하기 위해서. 그 수많은 걸음의 중심에는 언제나 좋아하는 마음이 있었다. 그녀는 자기만 알고 싶었던 교토의 풍경들을 찬찬히 꺼내 들었다. 혼자만 알고 있던 공간, 장면, 시간을 책 안에 기록한다. 교토의 지도를 그리며 그곳에 직접 가서 오래 경험하지 않고는 모를 정보들을 면밀히 풀어놓는다. 산책하면서 발견한 숨겨진 그만의 꿀팁들을 오목조목 쌓아 놓는다.

그녀가 교토의 여러 장소를 걸으면서 함께 소개하는 영화와 시는 퍽 감동을 안겨준다. 그곳에 가보지 못한 우리에게 친절한 안내가 되고, 그렇게 소중한 타인의 추억을 살필 수 있는 기회로 남는다. 그녀가 좋아하는 공간을 소개하며 어떤 영화를 떠올린 걸 보고는 나도 가장 아끼는 공간을 영화 한 편, 문장 하나에 비유해봤다. 자주 생각하고 바라보던 풍경이 문득 낯설게 느껴지면서, 곧 좋아하는 이유가 하나 더 얹어지고 말았다. 어쩌면 이 책을 가장 아끼는 사람은 저자인 그녀일 수밖에 없겠다. 또래 친구에게 공식을 알려주면서 자신도 복습하는 것처럼 그녀도 자신이 좋아하는 것들을 한 번 더 복습했을까. 사랑하는 것을 또다른 문장으로 써 내려가는 순간은 무척 벅차오를 것이다. 결국엔 또다시 사랑하게 되었던 그 과정이 이 책 안 어딘가에 담겨 있지 않을까.

“마치 내 몸 안이 모두 바뀌어서 불길이 치솟고 전 그냥 거기서 날아가요. 새처럼요. 꼭 전

류를 탄 것과도 비슷해요. 전류를 타고 날아 다니는 것 같아요.”

조심스럽게 턴테이블을 켜고 침대 위를 방방 뛰는 소년이 있다. 위로 튕겨 올라갈 때 소년의 표정과 몸짓은 자유로워 보이지만 한편으론, 무언가를 향해서 강하게 발악하는 것 같다. 입은 크게 벌려서 소리를 지르는 것 같지만 정작 아무런 소리도 내지 않는다. 소년의 목소리는 온데간데없고 음악과 스프링 튕기는 소리만이왕왕 울려 퍼지는 듯 하다.

권투를 하는 링 밖에서 발레 하는 소녀들의 모습을 흘깃 훔쳐보는 소년의 이름은 ‘빌리’다. 남자는 언제나 강해야 하고 늘 싸워야 하는 세상 위로 빌리는 그저 춤을 추고 싶은 마음이다. 권투화 대신 토슈즈를 던져주는 윌킨슨 선생님을 만나 소년은 비로소 진짜 자신의 모습과 마주한다. 빌리가 감정을 표현하는 방법은 오로지 춤이다. 처음 발레를 배웠을 때, 저도 모르게 움직이는 발재간을 어찌 할 수가 없다. 춤추는 자신의 모습을 부정하는 가족과 윌킨슨 선생님이 싸울 때도 빌리는 분노하는 마음을 격렬한 춤사위로 온몸을 다해 끌어냈다. 저마다 좋아하는 것이 있을지는 몰라도 그것을 아무런 제약 없이 할 수 있는 사람은 드물 것이다. 시간이 없고 돈이 부족해서, 상황이 따라주지 않고 이 세계가 반대하기 때문에. 아마도 좋아하는 걸 가지지 못하는 이유는 수천 가지일 것이다. 그런데도 불구하고 춤을 추고 마는 빌리의 결말은 우리에게 일종의 쾌감을 안겨준다. 눈물이 핑 돌만큼, 좋아하는 것을 좋아해 내고 마는 그 무모한 용기가 미치게 부럽다. 이 영화를 생각할 때면 언제나 세차게 움직이던 그의 발길이 스쳐 보인다. 길을 몰라도 빠른 속도로 움직이던 그 뜀박질 말이다.

글 김지수