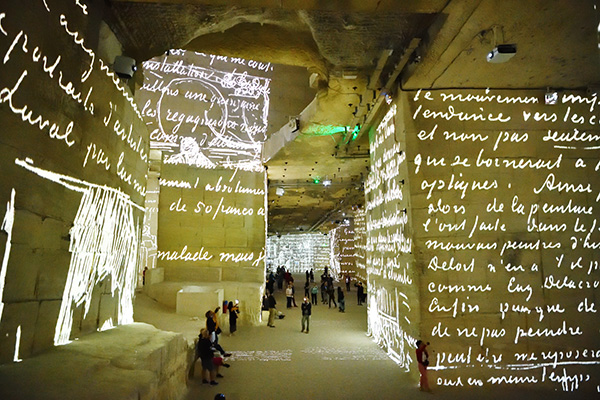

남프랑스 레보 드 프로방스 ‘빛의 채석장’

남프랑스에 있는 ‘빛의 채석장’은 문을 닫은 채 방치된 대규모 채석장이 멀티미디어 공연장으로 탈바꿈한 곳이다. 이곳에서는 유명 예술가의 작품들이 건물 내부의 기둥, 바닥 등에 투사되어 찬란하게 살아 움직인다.

관람 에티켓 없이도 자유롭게 예술을 즐길 수 있는 빛의 채석장으로 여러분을 초대하고 싶다.

예술은 아주 머나먼 곳에만 존재하는 것일까. 예술의 기쁨을 향유할 수 있는 사람은 뛰어난 아티스트나 엄청난 부자들뿐일까. 어린 시절 내 마음을 사로잡던 가슴 아픈 질문들이다. 어린 시절에 나는 전시회나 교향악 콘서트에 가본 적이 없다. 피아니스트가 되고 싶었지만 피아니스트의 실제 공연을 본 적이 없다. 텔레비전마저 없었더라면 나는 ‘피아니스트가 되고 싶다’는 꿈조차 가슴에 품지 못했을 것이다. 어른들은 텔레비전을 ‘바보상자’라고 했지만 텔레비전을 통해서 나의 비좁고 단조로운 세상 너머에 있는 새로운 꿈의 가능성을 보았다.

중학생이 되고 나서야 전시회와 콘서트를 처음으로 경험했다. 그것도 담임선생님의 커다란 배려 덕분이었다. 국어를 가르치셨던 담임선생님은 내 안의 열정과 갈망을 알아보셨던 것 같다. 선생님은 오케스트라 공연 티켓을 나에게 주시며 말씀하셨다.

“여울아, 공부만 하지 말고 이런 시간도 가끔 가져봐. 예술의 감동을 맛보는 시간 말이야.”

사람들은 나를 ‘공부벌레’라고 착각했지만 내 마음속에는 예술을 향한 타는 듯한 목마름이 있었다. 나에게 미술을 감상할 수 있는 여유, 전시회를 감상할 수 있는 마음의 빈자리를 가르쳐준 중학교 3학년 시절 담임선생님께 지금도 감사드리고 싶다.

어른이 되어 본격적으로 예술을 감상할 수 있는 시간을 가지게 되니, 또 다른 의문이 떠올랐다.

‘전시회에서는 왜 이렇게 쥐죽은 듯 조용히 그림을 감상해야 할까. 그림에 대한 이야기를 나눌 수 있다면 좋을 텐데. 하긴, 모든 사람들이 한 디씩만 해도 전시회장은 엄청나게 소란스럽겠지.’

‘클래식 공연장에 가면 사람들은 왜 이렇게 근엄한 표정을 짓고 있을까. 음악은 아름답고 자유로운 것인데. 우리도 음악처럼 자유로워지고, 복장도 편안해지고, 누구나 올 수 있도록 티켓 가격도 낮춰야 하는 것 아닐까.’

내가 20년 전부터 유럽여행에 그토록 빠져들었던 것도 바로 이런 자유를 꿈꾸었기 때문이다. 청바지에 운동화 차림으로, 그것도 아주 저렴한 티켓으로 최고의 교향악을 들을 수 있는 콘서트장, 아주 가벼운 마음으로 미술관에 들러 하염없이 그림만 보다 나올 수 있는 그런 미술관이 가득한 도시들이 유럽에는 정말 많았다. 베를린 필하모니 오케스트라 공연장과 나폴리 오페라 하우스에서 나는 ‘창조하지 않아도 그저 좋은 기쁨, 창조가 아닌 오직 감상만 해도 미치도록 행복한 기분’을 처음으로 느꼈다. 이제는 한국에서도 좋은 전시와 공연이 많아져 예전처럼 멀리 떠나지 않아도 이런 기쁨을 느낄 수 있게 되었다. 하지만 먼 나라를 여행하면서 아름다운 예술작품을 감상하는 기쁨은 너무 특별하기에, 나의 버킷리스트에는 ‘두 달 동안 아무 일도 하지 않고 미술과 음악만 감상하면서 유럽 배낭여행하기’라는 거의 불가능한 꿈이 아직 남아 있다.

예술을 감상하는 기쁨이 크지만 ‘닿을 수 없는 예술’, ‘가까이 다가갈 수 없는 작품’이라는 거리감은 항상 마음속에 남아 있었다. 그런데 예술을 향한 피할 수 없는 거리감을 단번에 사라지게 한 전시장이 있다. 레보 드 프로방스에 있는 ‘빛의 채석장’이다.

빛의 채석장으로 가는 길은 매우 멀고 험하다. 파리에서 출발한다면 버스로 5시간 가까이 걸린다. 거대한 암벽으로 둘러싸인 레보 드 프로방스 마을로 들어가는 입구 자체가 구불구불하고 험난하다. 하지만 입장권을 끊고 빛의 채석장 내부로 들어가는 순간, 그 모든 고생이 결코 헛되지 않았음을 알게 된다. 압도적인 음향으로 가득한 이 전시공간은 한때 버려진 채석장이다. 우리가 익히 알고 있던 그림조차 이 빛의 채석장에 들어오면 전혀 다른 울림으로 다가온다.

나는 빛의 채석장에 두 번 방문했다. 빈센트 반 고흐의 전시와 세잔의 전시 모두 최고였다. 원작으로 하나하나 관람한 그림들이 대부분이었지만 ‘빛의 채석장’에서 ‘공연’으로 펼쳐지는 그림은 또 다른 느낌으로 말을 걸었다. 만질 수 있는 그림, 들을 수 있는 그림, 바로 내 곁에 서 살아 움직이는 그림인 것이다.

원작이 있는 미술관에서는 보통 관람객의 행동이 매우 제한적이다. 원작을 보호해야 하기 때문에 그렇다. 플래시를 터뜨려서는 안 되고, 그림에 너무 가까이 가서도 안 되고, 우산이나 백팩을 가지고 들어가서도 안 되며, 떠들어서도 안 된다. 루브르 미술관에서는 그림에 대한 설명을 아무나 할 수 없고, 공인된 도슨트나 문화 해설 자격증이 있는 사람만이 할 수 있다. 암스테르담의 빈센트 반 고흐 뮤지엄은 사진 촬영 자체가 안 되기 때문에 관람객들의 아쉬움을 불러일으키기도 한다.

빛의 채석장에서는 이 모든 ‘관람 에티켓’이 와르르 무너져버린다. 바닥에서도 그림이 ‘상영’되기 때문에 그림을 밟을 수밖에 없다. 물감이 아닌 빛으로 그린 그림이기 때문이다. 사람들은 그림 위로 걷고, 뛰어가며, 그림에 기대앉고, 그림 속에 그림처럼 존재한다. 한때 버려진 채석장이었던 황량한 공간이 이토록 아름다운 빛의 페스티벌로 가득할 수 있게 된 것은 과학의 힘과 예술의 힘, 자본의 힘이 함께 만났기 때문이다. 음악과 미술이 하나로 어우러지며 마치 영화처럼 상영되는 그림이라니. 아이들이 고흐의 그림 위를 마구 뛰어가도 된다니. 심지어 음악에 맞춰서 춤을 추는 사람도 있다. 360도 각도로 온 세상이 찬란하게 빛나는 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’ 속에서 춤을 춘다면 얼마나 행복하겠는가. 이렇듯 예술의 아름다움을 누구도 밀어내지 않고 어떤 제한사항도 없이, 자유롭게 느낄 수만 있다면 말이다. 이곳은 예술을 사랑하지만 예술이 너무 멀리서만 반짝인다고 믿었던 사람들의 오랜 꿈이 이루어지는 공간이다.

예술은 그리 멀리 있지 않다. 우리가 예술을 향한 마음을 활짝 열어둔다면, 음식과 쇼핑에 쓸 예산의 십분의 일만이라도 ‘예술을 위한 경비’에 배정할 수만 있다면. 예술은 이제 ‘아르테’ 채널에서도, ‘위키피디아의 위키아트’에도 ‘구글 아트 프로젝트’에도 존재한다. 언제든 무료로 아름다운 예술작품을 감상할 수 있는 우리는 더더욱 열정적인 예술 감상자가 될 수 있지 않을까.

여러분이 언젠가 프랑스에 간다면 꼭 ‘빛의 채석장’을 들르길 추천한다. 그곳에서 예술의 축복이 온몸의 세포 하나하나로 스며드는 눈부신 체험의 주인공이 되어 보시라고 말씀드리고 싶다. 남프랑스에 있는 ‘빛의 채석장’이 너무 멀다면 워커힐의 ‘빛의 시어터’나 제주도의 ‘빛의 벙커’에서 이와 똑같은 프로그램이 상영되고 있으니 어서 가보면 좋겠다.

빛의 채석장에서 나는 더 이상 외롭거나 목마르지 않았다. 거대한 공간을 꽉 채운 아름다운 음악 속에서 ‘그림의 품 안에 안겨 있는 듯한 느낌’이 너무 좋았기 때문이다. 비싼 입장료나 엄격한 관람 에티켓 때문에 느꼈던 거리감, 예술작품을 향한 목마름이 한 번에 녹아내리는 듯한 해방감을 느꼈다. 나는 빛의 채석장으로 또다시 갈 것이다. 빛의 채석장에서는 매년 프로그램이 바뀌는데, 내년에는 또 어떤 예술가들이 내 마음을 행복하게 할지 벌써부터 설렌다.

문학·심리·여행이 어우러진 글을 쓰는 작가이자 칼럼리스트. 저서로는 《끝까지 쓰는 용기》 《그림자 여행》 《내가 사랑한 유럽 TOP10》 《늘 괜찮다 말하는 당신에게》 등이 있다.

글 정여울