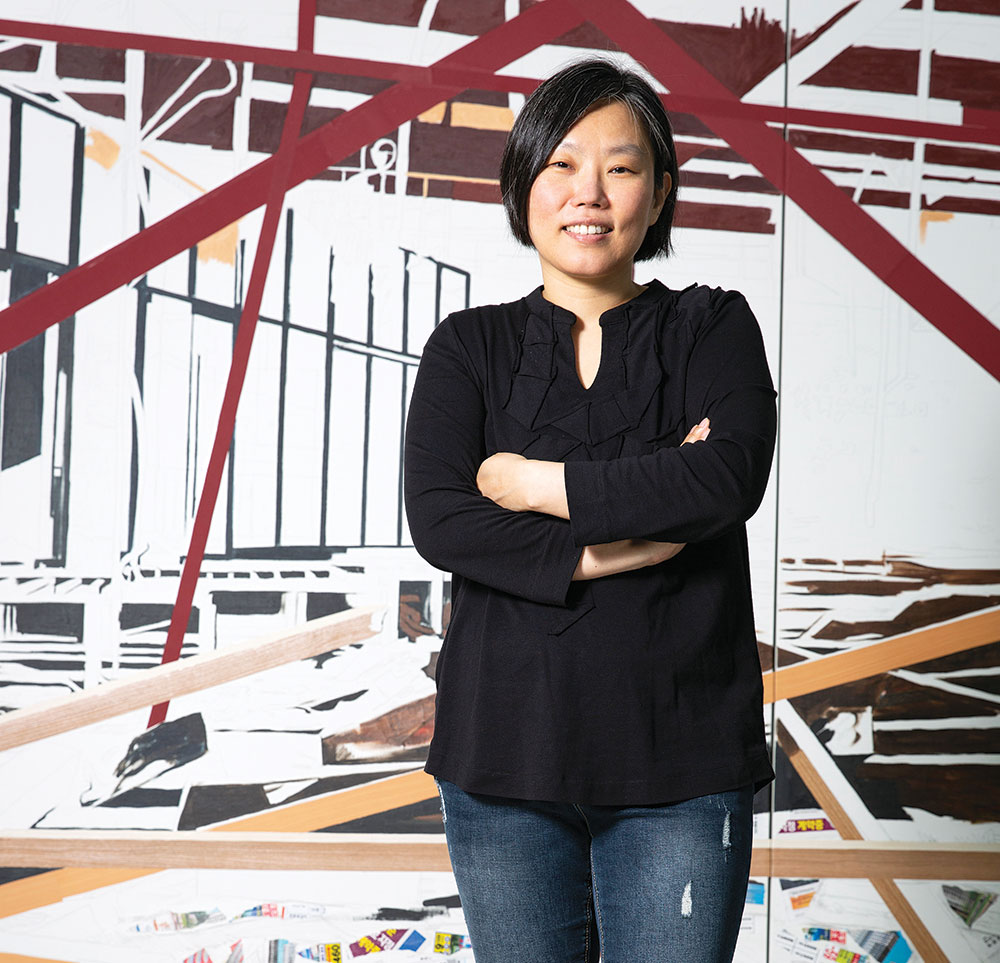

김지은 작가의 방

도시는 늘 공사 중이다. 빈터에 건물이 솟아오르기도 하고, 있던 건물이 어느 날 사라지기도 한다. 공사장의 철제 울타리와 방진막은 일시적인 풍경이면서 일상적인 풍경이다. 그리고 그렇게 연출되는 공간에서 우리는 익숙하게 살아간다. 그 이면엔 무엇이 있을까, 도시의 풍경은 어떤 작용으로 만들어지는 것일까. 김지은 작가는 그것이 궁금한 사람이다.

회화를 중심으로 작업하면서 설치미술도 하고 있습니다. 설치미술은 회화에서 확장된 개념으로 하고 있어요. 주제적 측면에서는 우리가 살고 있는 생활 공간에서 주로 영감을 얻어 작업해왔습니다. 사람과 법과 제도가 만들어낸 사회적 풍경을 연구하고 있어요. 오래 전에 부모님 댁 앞이 개발되면서 분홍색과 연두색 줄무늬의 방진막이 세워진 걸 봤거든요. 그때 저는 ‘뭔가 무지개떡처럼 생겼네’ 했는데 건축을 전공한 사람 말이 그게 대기환경보전법 같은 것으로 정해져 있대요. 그저 우연히 설치된 것이 아니란 거죠. 그래서 우리가 시각적으로 경험하게 되는 것 중에 행정이나 법률에 의해 정해지는 것들이 많다는 걸 뒤늦게 알게 되었어요. 어떤 사람에겐 너무 당연한 것이 저에게는 낯설고 새롭게 느껴진 거죠. 이전까지 풍경은 그저 풍경으로 봤는데 그때 이후로는 그 풍경 안에서 어떤 여러 가지의 것들이 벌어지는 사회적 공간으로서 풍경으로 바라보게 되었어요. 그런 인식의 전환이 이루어져 지금까지 작업의 주제로 삼고 있습니다.

저는 제가 지나온 삶을 ‘소라게 살이’라고 표현하는데요. 예전에 오랫동안 미국, 대만, 한국의 레지던시에서 입주 작가로 활동했었어요. 그중 일곱 군데에서의 경험을 <소라게 살이>라는 제목의 책으로 쓰기도 했고요. 서른 살 넘어서 디트로이트 외곽의 학교로 유학을 떠났어요. 거기서 미국 드라마 <섹스 앤 더 시티>에서 보던 도시의 이미지가 무너지는 경험을 했어요. 대도시 외곽의 생활양식을 ‘서버비아’라고 부르는데 처음엔 그 공간이 이국적이고 좋아 보였어요. 그런데 똑같이 생긴 예쁜 집이 수백 채가 있고, 똑같이 생긴 쇼핑몰이 여기도 있고 저기도 있으니까 좀 징그러운 거예요. 그래서 이걸 좀 더 경험하고 들여다보고 싶었죠. 그러자면 졸업 이후에는 미국에서 체류자격을 얻어야 하는데, 레지던시 밖에 방법이

없더라고요. 무료이거나 생활비를 주는 레지던시에 신청해서 한두 달 단위로 옮겨 다니며 작업을 했어요. 메인주, 버몬트주, 코네티컷주, 네브라스카주, 그리고 산타페에도 있었고, 와이오밍주에도 있었고 많이 다녔죠. 미국에서 만난 친구가 그런 저를 소라게 같다고 하더군요. 소라게는 몸집이 커지면 자신의 몸에 맞는 큰 소라 껍질로 집 옮기기를 한대요. 한 곳에서 공부하고 작업하면서 저 스스로를 키운 다음 조금 더 큰 내가 되어서 다른 곳으로 옮겨 가니 ‘소라게 살이’가 맞구나 생각을 했었죠.

사진으로는 익숙한데 회화로 바뀌었을 때 생경한 느낌을 주는 풍경들이 있어요. 회화는 작가가 오랜 시간을 들여서 만들어낸 이미지거든요. 아무 것도 아닌 물감을 계속 쌓아서 그리는 과정을 통해 ‘육화시킨다’고나 할까요. 그림을 그리다 보면 평범한 장면에 살갗을 입히고 존재감을 불어넣는다는 생각이 들어요. 회화는 시인이 시를 쓰는 것과 비슷한 것도 같아요. 글에도 소설이나 뉴스 기사 같이 다양한 글들이 있잖아요. 시인이 시를 쓰는 마음과 화가가 그림을 그리는 마음은, 무언가를 압축적으로 표현한다는 점에서 정신적으로 비슷한 게 아닐까 생각해요. 회화만이 가지는 매력과 장점을 많은 관객들이 볼 수 있으면 좋겠습니다.

지금은 철거 중인 모델하우스를 그리고 있어요. 그런 게 있다는 건 알았어도 들어가보진 않았는데 어느 날 지나가다 보니 다 허물어져 있더라고요. 순간 ‘이건 뭐지?’하는 생각이 들었어요. 그 안에 이상향과 같은 주거공간을 만들어 놓았지만, 결국은 쇼룸이었던 거죠. 마치 연극이 끝난 후의 무대처럼 이렇게 쓰레기더미가 되고, 얼마간 공터로 있다가 또 다른 모델하우스가 들어서겠죠. 그곳에 모든 행복과 미래가 있는 것으로 광고하는 곳이 모델하우스인데 결국 본질은 가건물이었거예요. 우리가 아파트를 바라보고 그걸 구매하고 하는 여러 상황들을 이 한 장면이 보여준다는 생각이 들었어요.

저는 제 작품을 본 관객들이 자신의 일상으로 돌아가 어떤 장면을 보고는 ‘어, 이거 나 어디서 봤는데’라고 제 작품을 떠올리고는 ‘그런데 그 작가는 왜 그런 걸 했을까’하고 생각해주었으면 좋겠어요. 그것이 제가 일상적인 대상을 그리는 이유이기도 하고요. 작품을 통해 미세한 균열을 만들어 내고 싶어요.

여기는 남편과 함께 작업을 하는 공간이에요. 일 년 반 전에 신축건물의 한 칸을 분양 받았어요. 둘 다 큰 작업을 많이 하는데 150호 정도 되는 그림은 천장이 낮으면 작업도 힘들고 나중에 옮기기도 힘들거든요. 여기는 150호를 돌릴 수 있는 공간이 나오고 화물 엘리베이터가 있어서 나르기도 편리해요. 작은 작업실 같은 경우는 계단으로 움직여야 하는데 돌아가지가 않아서 창문을 뜯어서 옮긴 적도 있었어요. 금액이나 관리비가 부담이 되긴 하지만 좀 저지른 감이 있어요. 이렇게 하지 않으면 작업을 못하겠구나 싶었거든요. 월세 작업실을 얻으면 매번 옮겨 다녀야 하는데 이 많은 짐을 가지고 어디를 가겠어요. 남편도 이사 다니는 게 너무 힘들다고 해서 여기에 터를 잡게 된 거예요. 마침 집에서 가까운 곳에 이런 공간이 있었고요. 아이들이 와서 놀기도 하고 그림도 그리는 놀이방이기도 해요. 아이들은 크면 여기를 자기들 연구소로 쓰겠대요.

화성에 온 지는 4년 정도가 되었어요. 화성은 전혀 모르는 낯선 곳이었는데 보니까 일산 같은 곳과 별반 다른 느낌이 없더라고요. 그러면 살만하겠다 싶었죠. 낯설지만 편안한 그런 곳이죠. 어떻게 보면 여기는 한국 버전의 ‘서버비아’인 것 같아요. 생경함과 안락함, 삭막함과 편리함 같은 것이 공존하는 거죠. 아이들 키울 때 안전하기도 하고 택배 시킬 때 편리하잖아요. 집도 있고 작업실도 있기 때문에 이젠 여기에 터를 잡은 거죠. 서울에 비하면 부족한 것이 많지만 그런 걸 탓할 게 아니라 화성을 더 좋은 곳으로 만들려고 해야겠죠.

글 윤인보

사진 김영삼