백남준아트센터 초연결 공유의 플랫폼

오늘날 우리 사회는 스마트폰, 컴퓨터와 같은 전자매체를 이용해 다양한 사람들과 쉽게 소통한다.

이는 단순히 사람 간의 연결을 넘어 세계를 이루고 있는 모든 요소들이 서로 연관되어 있다는 뜻으로써, 다시 말하면 자연 생태, 사회 현상, 그리고 일상의 모든 순간이 상호작용하는 초연결사회(Hyper Connected Society)가 되었다는 것을 의미한다.

글. 박남희 백남준아트센터 관장

우주의 한 행성인 지구는 물, 공기, 땅 뿐 아니라 지역에 따라 정도의 차이는 있겠지만 자동차, 컴퓨터, 핸드폰 등의 기술을 공유하는 공동 운명체이다. 2년 전 종식하였던 코로나 19는 전 지구를 감염의 공포로 떨게 했고, 다시 한번 생태계가 공동 운명임을 상기시켰다.

한편 앨빈 토플러(Alvin Toffler, 1928-2016)의 『제4의 물결』에서 전망한 미래의 ‘디지털 기술’, ‘미디어 영상 장치’, ‘인터넷 특화’ 등 기술의 공유는 이미 평범한 일상이 되었다. 바야흐로 사람과 사물이 거대한 네트워크 속에 결합된 지금의 초연결 사회는 불과 10여 년 전 제기된 정보통신기술의 사물인터넷(Internet of Things, IoT)이 순식간에 우리 삶에 스며든 것이다.

언제, 어디서나, 무엇과도 연결될 수 있는 환경이라는 사실은 인간뿐 아니라 사물과 기술 등 비인간 존재들이 모두 ‘행위자(actor)’로서 상호작용하면서 관계적으로 존재함을 인식시킨다. 이러한 세계의 변화는 예술에 대한 형식과 소통에 대한 변화로 이끌어진다. 인공지능(Artificial Intelligence), 블록체인(Block Chain), NFT(Non-Fungible Tokens)과 같은 기술이 예술의 형식 안에 들어오게 되는 것이나 유튜브, 페이스북, 인스타그램의 소통 방식이 보편화되는 것은 관계적 상호작용성이 얼마나 중요한지를 일깨운다.

이러한 상호작용의 예술 형식과 소통을 백남준은 이미 한 세기 전에 보여주었다.

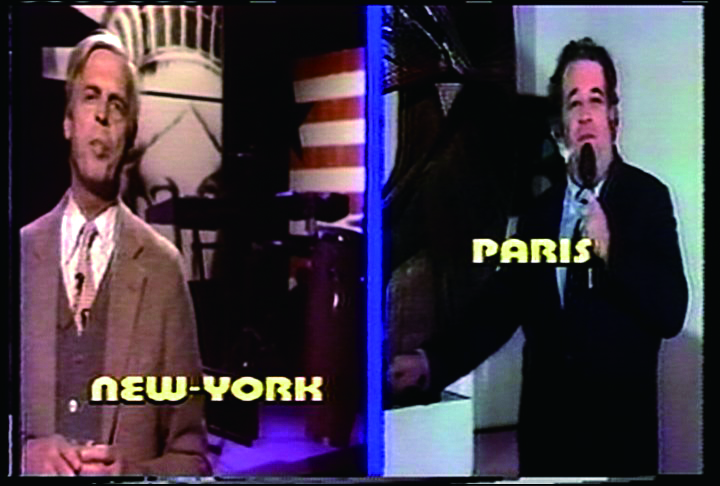

세계의 연결과 소통을 시도했던 예술가 백남준은 지금으로부터 40년 전인 1984년 1월 1일 인공위성(Artificial Satellite)을 통해 뉴욕과 파리에서 동시에 펼쳐지는 생방송 《굿모닝미스터오웰》을 기획하였다.

1957년 세계 최초로 소련에서 인공위성이 쏘아 올려진 이래 지금까지 과학, 통신, 군사, 기상의 목적 등 다양한 용도로 확장되고 있지만 예술적으로는 백남준이 처음 사용하였다.

우리나라 최초의 인공위성인 우리별1호가 1992년 발사되기 4년 전, 백남준은 뉴욕 공영방송 WNET과 함께 전 세계로 송출될 위성 우주쇼를 선보인 것이다.

이 같은 위성예술쇼를 하게 된 것은 1948년 조지 오웰(George Orwell)이 쓴 소설 『1984』와 관계가 있다.

백남준은 기술이 감시와 공포의 디스토피아적 세계를 만을 잇고 있는 것이 아니라 대륙 간 서로 다른 문화를 연결할 수 있다는 것을 보여주며 “오웰, 당신은 반만 맞았다.”라고 주장한 것이다.

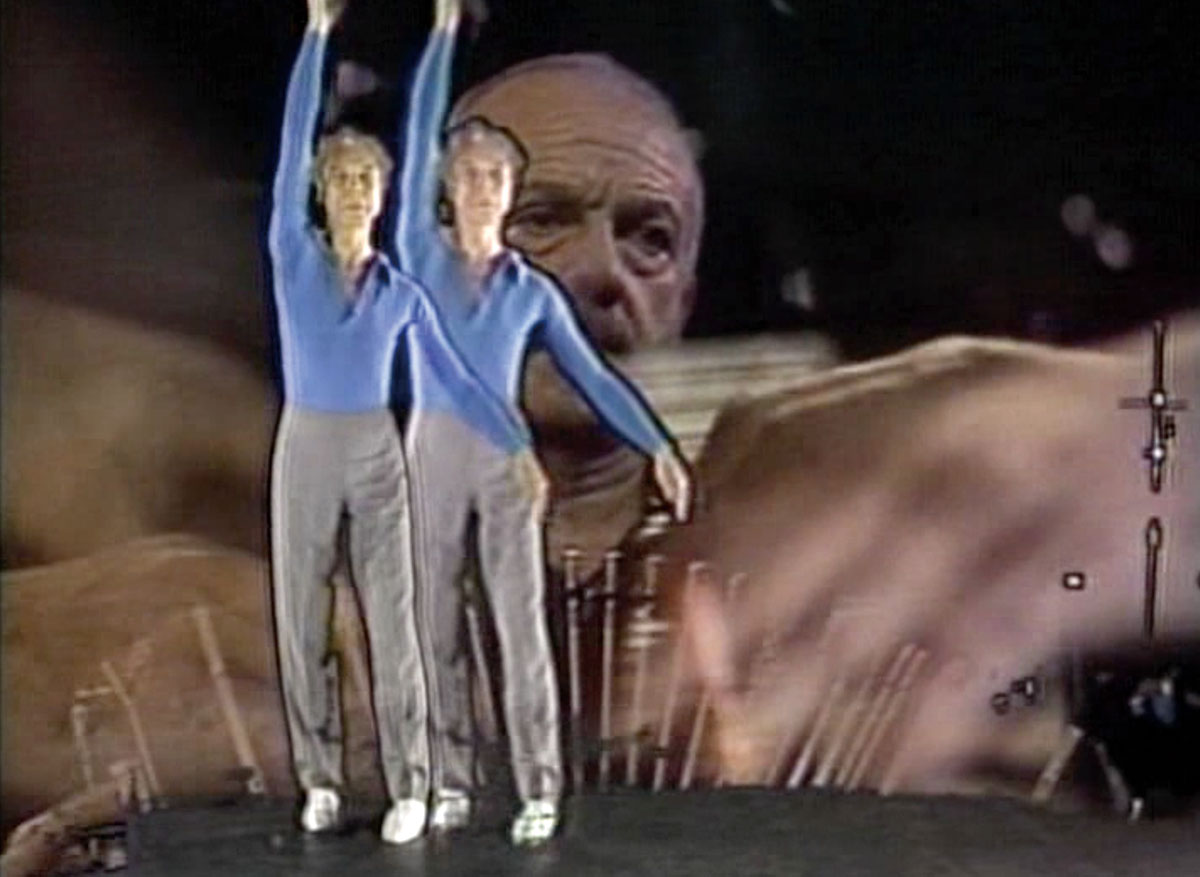

이 위성예술쇼에는 세계적으로 유명한 전위적인 음악가 존 케이지(John Cage, 1912-1992), “모든 사람이 예술가다”라고 주장한 요셉 보이스(Josep Beuys, 1921-1986), 백남준과 함께 공연을 해온 샬롯 무어맨(Charlotte Moorman,1933-1991), 최초로 뮤직 비디오를 만들었던 로리 앤더슨(Laurie Anderson, 1947-)과 같은 예술가들과 이브 몽탕(Yves Montand, 1921-1991), 오잉고 보잉고(Oingo Boingo, 1979)와 같은 대중 예술가들, 지성적인 대화, 미래의 언어 등 다양한 프로그램이 뉴욕과 파리를 오가며 전세계에 방송되었다. 비록 두 곳에서 동시에 이루어지는 생방송이 매끄럽지는 않았으나 전 세계 2천5백만 명이 시청하는 특별한 사건이 되었으며, 백남준은 세계적으로 이름을 알렸다. 한국 KBS방송이 역사적인 순간을 송출하였는데, 당시 이태행 담당 피디는 전례 없던 이 같은 프로그램으로 평생 잊지 못할 기억을 간직하게 되었다. 이를 계기로 한국은 백남준이라는 예술가를 세계와 문화적으로 연결시킬 수 있는 핵심 인물로 의지하게 되었다. 1984년 6월 한국을 떠난 지 34년 만에 귀국한 이래 백남준은 1986년 아시안게임, 1988년 서울올림픽, 국립현대미술관 <다다익선> 설치, 1995년 베니스비엔날레 한국관 설립, 1995년 광주비엔날레 개최에 이르기까지 국제적인 정신과 태도를 한국에 이식하는 역할을 한 것이다. 그는 세계 문화의 생생한 현장을 한국과 연결시킨 K-CULTURE로 얘기하는 한류의 원조와 같은 존재였다.

2006년 백남준 서거 이후, 2008년 경기도 용인에는 그의 성(Paik) 알파벳 첫 글자 모양의 몸체를 한 백남준아트센터가 10월 8일 개관하여 백남준이 명명한 ‘백남준이 오래 사는 집’ 미션을 수행하고 있다. ‘백남준이 오래 사는 집’ 미션은 백남준의 예술을 널리 알리는 일과 함께 미래의 백남준을 발굴하고 더 많은 세계와 소통하는 일이다. 백남준아트센터는 그런 의미에서 ‘예술과 기술로 연결된 함께 하는 미술관’으로써, 더 많은 예술이 실험되고 더 많은 예술이 참여하는 ‘플랫폼’ 역할을 수행하고 있다. 백남준이 도전했던 텔레비전, 비디오, 위성, 레이저의 미디어 실험을 넘어 이제 가상현실, 증강현실, 인공지능, 블록체인, 유튜브 등 다양한 기술 매개의 상황을 예술을 통해 드러낸다.

1984년 《굿모닝미스터오웰》이 인공위성을 통해 세계를 연결하고자 했던 당대의 도전적 사건이었다면, 40년이 지난 2024년은 1989년 ‘월드와이드웹’ 이후 인터넷 시대의 초절정을 이루며 방송도 개인이 자유자재로 제작·송출하는 시대이다.

1984년 백남준의 ‘세계의 연결’을 기념하며 2024년 3월 백남준아트센터는 두 개의 전시 《일어나 2024년이야!》와 《빅브라더 블록체인》를 개막하였다.

백남준은 미디어에 대한 강렬한 미션으로 ‘참여’와 ‘소통’을 제기해왔는데, 1984년으로부터 40년이 지난 2024년 지금은 ‘쌍방향 소통’을 넘어선 ‘다방향 소통’이 가능한 초연결 시대임을 명확히 보여준다.

《일어나 2024년이야!》전은 1984년 백남준이 위성을 활용해 두 도시를 함께 연결하여 소통과 평화의 메시지를 제기한 것을 볼 수 있을 뿐 아니라, 오늘의 평화적 연결을 얼터너티브 그룹 바밍타이거와 류성실의 <사랑해요 아트라이브>로 만나게 하고 있다. 《빅브라더 블록체인》전은 1984년의 예술가들의 미래상으로 유튜브 등 가상의 공간에서 소통과 감시를 보여주는 홍민키를 비롯해 인공지능 알고리즘에 의해 생성되는 가짜뉴스와 종교적 기원마저 대리되는 순간을 포착하는 삼손 영, 게임이 곧 현실인 순간을 정확하게 알려주는 히토 슈타이얼의 작업 등을 선보인다.

권희수, 이양희, 상희, 장서영, 휘, 조승호의 작업에서 기술은 세계를 연결하는 것이자, 지금의 우리가 세계와 어떻게 관계하고 있는지를 보여준다.

지금의 예술은 과거의 형식과 향유에서 벗어나 다양한 세계를 바라보게 한다.

어떤 시대의 예술도 당대의 과학과 기술로부터 자유롭지 않았지만, 지금은 가속도가 붙은 기술 진화의 시대를 맞이하여 더욱 급진적으로 변화하는 중에 있다.

때때로 예술과 기술의 경계가 어디인지, 또는 기술이 뒷받침되지 않는다면 성립하지 않을 예술과 마주하기도 한다.

사람과 사람을 연결하는 기술이 예술과 사회를 연결하고, 사람과 자연을 연결하며, 이제 우주와 연결도 심심치않게 보게 된다.

이러한 초연결사회에서 예술의 형식에 자유를 부여하는 기술과, 예술의 의미를 제기하는 인간의 관계적 사고는 여전히 서로 영향을 미치며 미래의 세계를 향해 가고 있다.