홍화정의 에세이 툰

글·그림 홍화정

“거기 뭐 볼 게 있다고 가?”

고향에서 도망치듯 상경해 아등바등 지내던 대학생 시절,

학교 친구들이 제 고향에 놀러 간다고 할 때마다 꼭 했던

말이었습니다.

저에게 그곳은 갑갑하고, 사람들의 성미는 급하고,

촌스럽기만 하지 특별히 멋진 장소도 없는 지역이었으니까요.

“좋은 데서 왔네~”라는 말을 들을 때마다 의아하기만 했습니다.

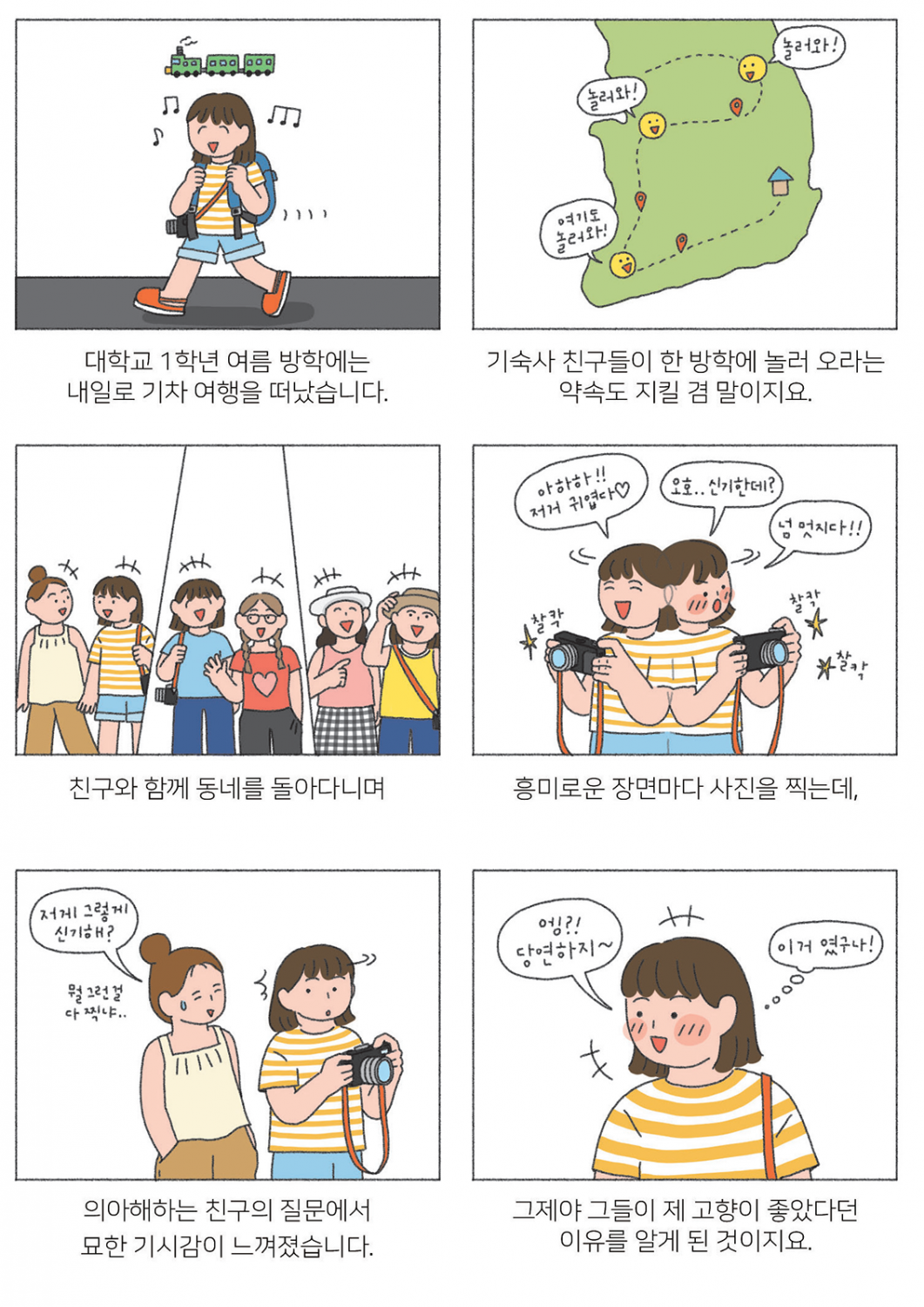

그러다 종강 후 떠났던 내일로 여행.

기차를 타고 전국 곳곳을 여행하는 김에 기숙사 친구들이 사는

지역을 들르기로 했습니다. 고맙게도 친구들은 자신의 집에서 자고

가라며 이불을 내주었고, 토박이로서 로컬 맛집과 명소도 소개해

준다며 자신만 믿으라 했거든요.

(친구가 최고로 든든해 보이던 날!)

묵호에 사는 친구 집으로 가던 길.

바다를 넋 놓고 바라보던 저를 보고 친구가 바보 같다며 웃었습니다.

“너네 동네도 바다 있는데 뭘 그렇게 보냐?”

“봐, 동해 바다는 훨씬 더 시퍼렇고 웅장해. 그렇지 않아?”

“딱히 모르겠는데?”

친구는 빨리 집에 가자며 팔짱을 낀 채 골목 안으로 성큼성큼 들어갔습니다.

어민들의 다양한 노동 일상이 벽화로 그려진 골목을 지나 친구 집에 도착하자마자

친구 어머님은 “얼른 들어와서 저녁 먹어! 배고프겠다!”라며 반겨주셨어요.

저녁 밥상에는 온갖 해산물이 산더미로 쌓인 물회와 생선 김치, 각종 해물 반찬이

차려져 있었습니다. 맑고 슴슴한 맛이 입맛에 딱 맞아 밥 한 공기만 비우면 도리에

어긋날 것이 뻔해 여러 공기를 뚝딱 비웠지요.

(친구 어머님이 참 좋아하셨던 기억이 나네요.)

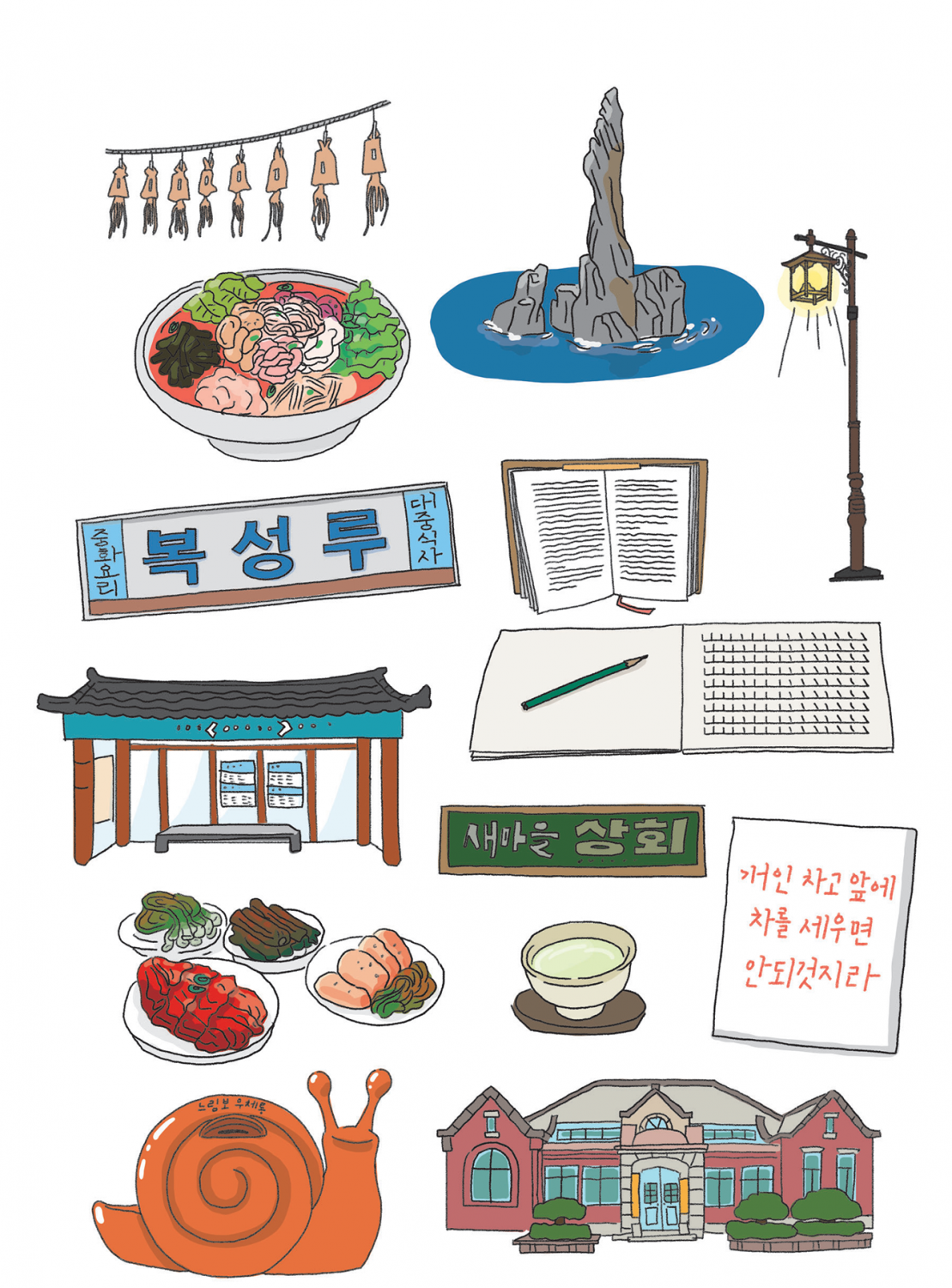

묵호 친구 집을 시작으로 본격적인 여행이 시작되었습니다. 군산에는 처음 본

적산가옥과 근대식 건물이 시내 곳곳에 남아 있었고, 어딘가 생소한 양식의

오래된 건물에 중국집 간판이 즐비해 있었습니다. 안동에는 거리 여기저기 하회탈

모양이 새겨져 있었고, 잘 관리된 고택의 나무색은 짙고 묵직해 ‘고풍스럽다는

표현은 이럴 때 쓰는 거구나’를 배울 수 있었습니다. 식당에서 계산하며 사장님이

“잘 먹었니껴?”라고 물어봐 주신 덕에 안동 사투리가 따로 있다는 것도 처음

알았어요. 여수에선 식당마다 반찬으로 김치가 종류별로 아낌없이 나왔고,

바다색은 부산, 동해와 또 다르게 청록빛에 가까웠습니다. 하동 박경리문학관에

들렀을 때는 친구와 함께 선풍기 앞에서 땀을 식히며 문학관에 마련된 원고지에

『토지』의 일부분을 필사했습니다. 매미가 떼로 우는 소리, 탈탈탈 선풍기 돌아가는

소리, 종이에 닿으며 사각거리는 연필심 소리에 귀 기울이면서요.

(개인적으로 이 여행에서 가장 좋았던 순간이었습니다.)

확대해 찍은 지역별 바다색, 바위의 모양, 사투리로 적힌 경고문, 식당 반찬,

마스코트 캐릭터 조형물, 오래된 간판, 카페의 특산품 음료 메뉴, 가로등,

버스정류장, 공원 벤치, 동네 지도 안내판… 생소하다 느껴지는 것들을 카메라로

찍을 때마다 친구들은 아무런 동요도 없이 그걸 굳이 왜 찍냐 웃었습니다.

‘얘네 눈에는 이게 얼마나 신기하고, 귀엽고, 멋진지 안 보이는구나!’

‘내가 사는 곳은 내가 더 잘 알지.’ 늘 그렇게 생각했습니다.

그런데 친구의 눈을 통해 익숙함에서 오는 앎을 뒤집어 보니 새로운

앎이 있었습니다. 저의 오만함이었던 것이지요.

기차역에서 “다음에 또 보자!” 팔을 힘껏 휘두르며 인사하는

친구를 보내고 집으로 가던 길. 함께 걸었던 동네 곳곳을 떠올려

보는데, 눈여겨보지 않았던 사랑스러운 장면들이 익숙한 기억 위에

덧그려졌습니다. 그랬더니 갑갑해서 도망치고만 싶었던 이곳이

달리 느껴졌어요.

‘여기서 나고 자란 거… 나쁘지 않았구나.

친구 말대로 좋은 데서 자랐네, 나.’

마음에 묘한 안도감과 만족감이 찾아왔고,

부랴부랴 휴대폰 메모장을 켰습니다.

이 기분이 희미해지기 전에요.

언젠가 내 동네가 무채색으로 물들어 지겹고, 재미도 없고,

갑갑하다면 친구를 초대하자. 그리고 내게는 너무 익숙한 길들을

천천히 걸으며 친구의 눈에만 보이는 장면들을 함께 감상해야지.

이 동네에서 그것만큼 흥미로운 유채색 전시회는 없을 거니까.